Dua Dekade Perjanjian Helsinki: Rakyat Aceh Menolak Penambahan Militer

Suara Netizen Indonesia-Perjanjian Helsinki telah berlangsung dua dekade sejak 15 Agustus 2025. Perjanjian ini semakin sering disebut masyarakat terutama sejak kisruh pencaplokan empat pulau Aceh. Perjanjian Helsinki kembali bergema di tengah gejolak penolakan penambahan lima batalion teritorial pembangunan.

Perjanjian Helsinki lahir dari perjalanan panjang luka rakyat Aceh atas ketidakadilan akibat kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengeruk kekayaan Aceh dengan menyediakan karpet merah bagi kapitalis. Pemerintah pusat mengabaikan keadilan rakyat untuk memuaskan para pemodal. Terjadilah pelanggaran hak ekonomi berupa perampasan lahan, yang berlanjut pada pelanggaran hak sipil dan politik, seperti pengusiran, penculikan, penyiksaan hingga pembunuhan.

Dalam sebuah diskusi publik yang digelar Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Aceh pada 12/3/2021 mengenai `Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berbasis Sumber Daya Alam’ mengungkapkan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer (kkr.acehprov.go.id, 12/3/2021).

Rakyat menanggung sejumlah dampak. Secara ekonomi, misalnya, mereka kehilangan lahan, kehilangan sumber penghidupan, entah karena tempat tinggal bahkan kampungnya dibumihanguskan. Sementara dampak fisik dan psikis membekas di tubuh dan jiwa mereka sampai sekarang. Dari aspek sosial politik, mereka harus rela dilabeli sebagai Gerakan Pengacau Keamanan (GPK) oleh militer lantaran melakukan perlawanan.

Mobil Oil dan Pelanggaran HAM di Aceh

Mobil Oil Indonesia, penghasil gas alam terbesar di Indonesia telah menjadi beban berat bagi masyarakat Aceh selama bertahun-tahun. Kasus polusi dan pengambil-alihan tanah secara curang membuat kehadiranya tidak disambut baik. Masyarakat sadar bahwa semua perolehan menguntungkan perusahaan, sekelompok elite Aceh, dan peti tabungan di Jakarta, jadi bukan untuk mayoritas rakyat Aceh. Aceh diperkirakan menyumbang sebanyak 30 % dari total ekspor minyak dan gas Indonesia atau 11 % dari total ekspor Indonesia akhir 1980-an, namun menurut data pemerintah 40 % kampung-kampung di Aceh digolongkan sebagai ‘miskin’ (downtoearth-indonesia.org, Edisi No.39, Nopember 1998).

Daftar pelanggaran Mobil Oil cukup panjang, termasuk ledakan yang merusak rumah-rumah penduduk, luapan limbah cair yg menggenangi sawah dan tambak udang penduduk maupun tingkat kebisingan dan pencemaran air. Akibat peristiwa itu pada tahun 1992 masyarakat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap perusahaan namun mereka dikalahkan.

Namun daftar keberatan masyarakat yang diumumkan bulan Oktober lebih dari sekedar masalah polusi dan perampasan tanah, yang merupakan gejala umum dalam proyek-proyek pengolahan sumber daya alam di Indonesia. Daftar itu menyoroti hubungan yang erat antara perusahaan dan pelindungnya dari kalangan militer Indonesia, yang sudah terkenal karena kekerasan dan penindasan terhadap para pembangkang di Papua dan Timor-Leste.

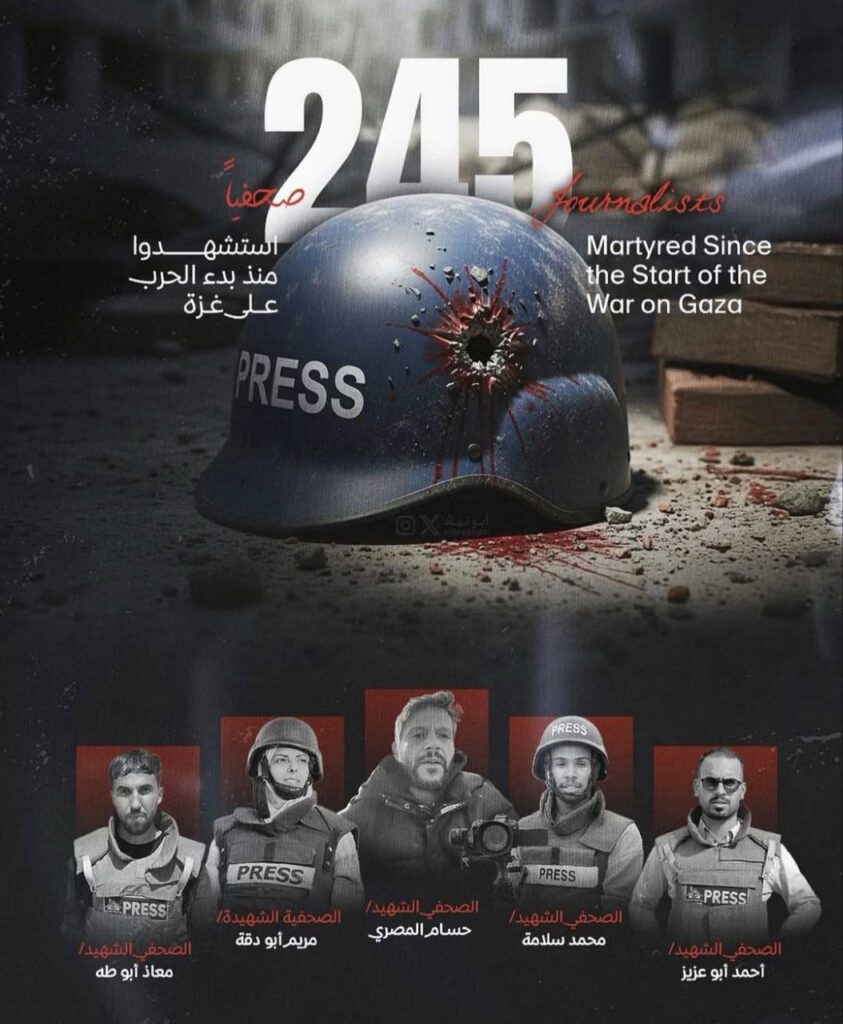

Aceh menjadi tempat kekejaman militer Indonesia dalam usaha menumpas gerakan kemerdekaan. Laporan tersebut hampir diabaikan oleh masyarakat internasional. Walaupun terdapat laporan-laporan yang rinci dari kelompok-kelompok HAM di Indonesia dan organisasi internasional seperti Tapol, Asia Watch, dan Amnesty Internasional, kondisi buruk orang Aceh tidak mendapat simpati dari Dunia Barat.

Industri minyak dan gas, yang menyuguhkan keuntungan besar bagi investor asing, menjadi salah satu alasan di balik sikap tak peduli itu. Serangan terhadap instalasi Mobil Oil mendorong Jakarta menjadikan Aceh sebagai daerah operasi militer pada tahun 1980. Sejak itu puluhan ribu orang tewas dibunuh atau ‘dihilangkan’ oleh militer. Bekas pos-pos tentara yang tersebar di sepanjang 90 km jalur pipa kilang hingga ke sumur-sumur gas di Aceh Utara menjadi saksi kebrutalan militer Indonesia terhadap masyarakat sipil Aceh.

Pada pertengahan Agustus 2022, Pengadilan Distrik Washington D.C. merilis dokumen kepada publik mengenai kesaksian sebelas korban pelangggaran hak asasi manusia yang dilakukan militer penjaga kepentingan perusahaan minyak dan gas raksasa Amerika Serikat, ExxonMobil, di Aceh. Nama-nama korban dan pelaku juga dimuat dalam laporan Amnesty International (1993) berjudul “Shock Therapy” in Aceh dan Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPKA), sebuah komisi khusus yang dibentuk lewat Surat Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999. ExxonMobil menyangkal tuntutan para penggugat sebanyak sembilan kali sehingga proses hukum di pengadilan menjadi mangkrak selama lebih dari 20 tahun.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam laporan Aceh, Damai Dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa Lalu (2006), mencatat ExxonMobil mengucurkan dana hingga Rp 5 miliar per bulan untuk operasional tentara dan polisi yang bertugas. Aparat keamanan juga diberikan fasilitas berupa buldoser untuk membangun kuburan massal dan memasok makanan dan bahan bakar untuk kepentingan operasi militer (sinarpidie.co, 14/12/2022).

Aceh Tak Butuh Penambahan Militer

Dua dekade setelah Perjanjian Damai Helsinki rakyat Aceh masih mewarisi luka dan trauma yang belum pulih. Rakyat menolak penambahan batalion di manapun dan apapun alasannya. Pemerintah seharusnya menunjukkan komitmennya untuk mematuhi klausul-klausul yang tertera dalam Perjanjian Helsinki, salah satunya mengenai keberadaan personel TNI organik yang dibatasi sebanyak 14.700 personel.

Penambahan militer patut dipertanyakan, jika memang karena keamanan, kita menyaksikan kehidupan di Aceh berlangsung damai, mengapa penambahan pasukan tidak difokuskan di wilayah konflik seperti Papua? Jika pembangunan batalion teritorial pembangunan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, justru ini bukan ranah militer. Seluruh fungsi ini ada pada ranah sipil yang dapat dijalankan oleh pemerintah daerah sebagai subordinasi.

Di sisi lain proses keadilan transisi di Aceh masih jauh dari selesai. Hingga kini sedikitnya 6.000-an data kesaksian pelanggaran HAM belum ada tindak lanjut yang signifikan dari pemerintah terkait dengan pemenuhan hak-hak korban.

Oleh sebab itu pemerintah perlu memperhatikan sinsitivitas rakyat Aceh terutama dengan fakta temuan berbagai cadangan sumber daya alam di Aceh baru-baru ini. Rakyat Aceh mewarisi memori menyakitkan mengenai keterkaitan ekslpoitasi kekayaan alamnya dengan pengingkaran janji dari pemerintah baik di masa orde lama, orde baru maupun masa reformasi hingga saat ini.

Masyarakat melihat berbagai dinamika terkini sebagai sebuah peristiwa yang tidak terpisah dari realitas kapitalisasi sumber daya alam Aceh. Ini adalah pengulangan pola yang sama, ibarat buku yang sama namun dengan sampul berbeda. Apalagi hingga saat ini baik Gubernur Aceh maupun DPRA masih diam.

Apakah semua ini akan berakhir pada penyiapan berbagai insfrastruktur investasi? Pembukaan hutan dan berbagai lapangan tambang, masyarakat terpinggirkan, alam dan lingkungan rusak? Sementara militer akan berbagi manfaat dari uang keamanan sebagaimana yang biasa mereka dapatkan dari berbagai sumur tambang, perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan?

Menyelamatkan Aceh

Hingga hari ini Aceh masih menjadi ‘gadis perawan’ yang memancarkan kecantikan ke seluruh penjuru negeri. Letaknya strategis di persimpangan dunia. Kekayaan dan keanekaragaman sumber daya alamnya menghentak jantung para pemodal. Namun mereka masih enggan, dihantui kekhawatiran karena rekam jejak penerapan syariat Islam dan karakter rakyatnya yang sulit ditundukkan.

Aneka cara telah dicoba, mereka merayu anak muda Aceh dengan ‘Program Amanah.’ Menyibukkan mereka dengan UMKM dan festival demi festival. Kalangan pendidikan dan akademisi melalui penerapan moderasi Islam. Sementara rakyat dijanjikan berbagai pembangunan. Namun tetap saja para pemodal itu ragu dan membutuhkan pasukan untuk mengamankan.

Bumi Aceh dalam ancaman kapitalisasi, hanya dapat diurai melalui penerapan Islam secara totalitas. Islam mengatur mengenai sistem ekonomi, termasuk di dalamnya mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdulah bin Said, dari Abdullah bin Khirasy bin Khawsyab asy-Syaibani, dari al-‘Awam bin Khawsyab, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. Bersabda,

“Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput , dan api; dan harganya adalah haram.”

Oleh sebab itu apa saja baik air, padang rumput, api (energi) yang memenuhi sifat sebagai fasilitas umum yang dibutuhkan secara bersama oleh suatu komunitas–yang jika tidak ada maka masyarakat akan berselisih dalam mencarinya–maka manusia berserikat di dalamnya.

Perserikatan di situ bermakna perserikatan dalam pemanfaatan. Dalam arti, semua boleh memanfaatkannya. Tidak boleh dikuasai oleh seseorang atau sebagian saja, sementara sebagian yang lain dihalangi/dilarang. Artinya, di situ ada izin dari Asy-Syâri’ kepada semua orang secara berserikat untuk memanfaatkan jenis harta itu. Sudah diketahui bahwa izin Asy-Syâri’ untuk memanfaatkan suatu harta merupakan kepemilikan. Dengan demikian air, hutan dan tanah kita yang kaya akan cadangan sumber daya alam tidak boleh diserahkan kepada asing, jika pun dikelola maka negaralah yang mengelolanya. Seluruh hasilnya harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat.

Akan halnya militer, Islam mengatur bahwa militer berperan dalam menjaga keamanan negara dari guncangan dan rongrongan dari pihak luar dan menghilangkan semua rintangan fisik yang menjadi penghalang di jalan Islam. Jadi haram bagi militer untuk memberikan loyalitasnya kepada pihak lain, apalagi kepada pihak asing yang akan melakukan eksploitasi dan mengeruk kekayaan alam kita.

Dengan demikian hendaklah penguasa menghentikan penambahan pasukan ke Aceh. Pemerintah harus berkomitmen untuk memenuhi janji yang telah diikrarkan dalam Perjanjian Helsinki. Jangan membuka luka baru ketika rakyat Aceh telah selesai menjahit luka lamanya. []

Komentar